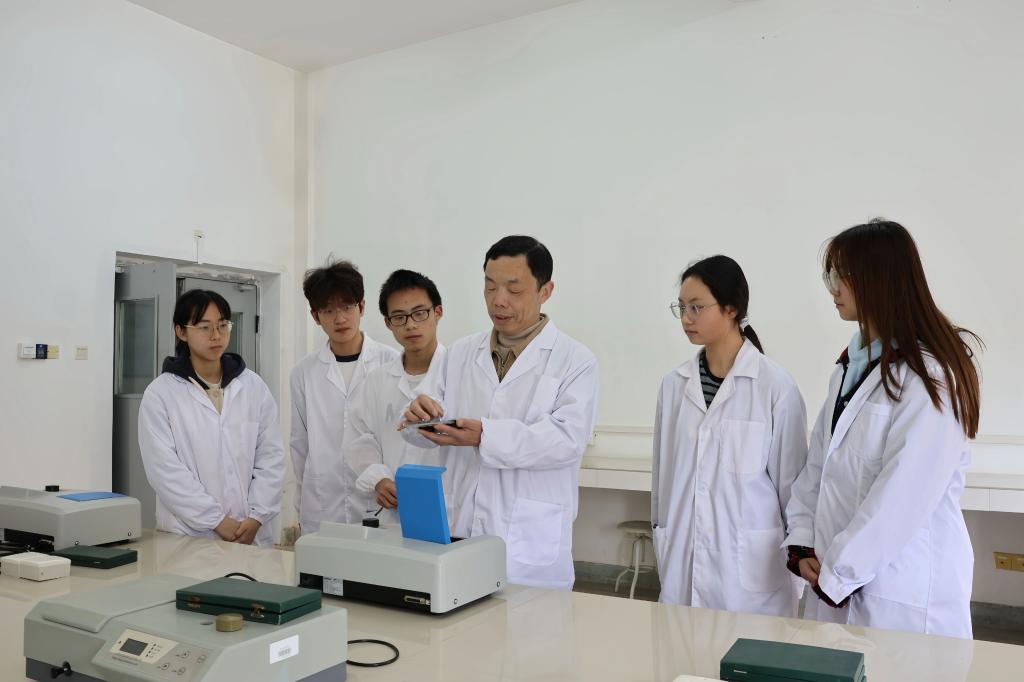

在材料科学与工程学院的实验室里,付江盛一干就是37年。从一头青丝到两鬓染霜,付江盛始终扎根实验教学一线,用匠心与坚守诠释着教育工作者的初心使命,辛勤耕耘他精心呵护的“教育苗圃”。他先后牵头或参与组建学院计算机实验室、材料物理实验室等,出版《计算机在材料科学中的应用实验指导书》等多部教材,主持或参与省级以上研究项目10余项,发表研究论文20余篇,多次获教学成果奖,多次被评为校优秀党务工作者、先进工作者、优秀班主任等。

如果把人生比作一场实验,

他说希望同学们“在混沌中坚定轨道,于无序中晶化价值,以量子韧性穿透屏障,让坚持触发链式辉煌。”

1988年,刚大学毕业的付江盛来到景德镇陶瓷学院。“说实话,当时对教师这个职业没有特别的概念,服从分配最重要。”付江盛回忆道。最初,这只是一份普通的工作安排,但一次教学经历彻底改变他的认知。那是刚参加工作的第五年,在指导学生做物理化学“金属相图实验”时,他发现有个男生总爱坐在实验室边角不敢动手。询问后,这名学生小声说道:“老师,我以前做实验时经常打碎玻璃仪器,我是不是不适合做实验?”付江盛听到后并没有简单批评,而是让他留下加练,经过观察后发现他不是操作问题,只是心理性手抖。于是他专门设计了一套渐进训练法,督促他在课余时间进行练习。几个月后,这名学生不仅完全克服心理上的障碍,还成为一名优秀的实验操作者。当看到学生从不敢操作到自主设计并完成创新实验,那种见证生命成长的力量感,让付江盛感受到教育工作者这个职业独有的魅力。

“那一刻我突然明白,教育不仅要传递知识,更要给学生突破自我的强大精神力量。”付江盛说。

从此,付江盛把自己定位为“在试验台的育苗人”。37年来,从实验室、理论课讲台,到学生宿舍,付江盛就像育人催化剂一样,帮助学生实现从“不敢”到“敢”、从“不会”到“会”、从“照做”到“创变”的跃迁。

这种教育理念,他形象地概括为“在知识煅烧中重构认知晶体,进而淬炼思维莫来石”。

实验室不仅是验证理论的场所,更是培养科学精神、锤炼实践能力、孕育创新思维的育人沃土。与传统课堂不同,实验室最珍贵的并非那些昂贵的精密仪器,而是它为学生提供的“微观结构想象力”。在这里,书本上抽象的专业名词变成了显微镜下的真实影像,化学理论化作高温炉中肉眼可见的形态转变。这恰恰是纯理论教学无法企及的效果。

“在无机非金属材料领域,实验教学是打通原子键合与工程奇迹的量子隧道,它教会学生用科学方法观察物质的微观世界,用合适的仪器解读相变密码。”

提及实验室的独特价值,付江盛说道。在去年一次定位析晶釉设计性实验中,学生试做五次都没有成功,付江盛便要求学生再阅读课本相关内容,在深入理解相关原理的基础上,结合实验实际进行分析找原因。学生终于脑洞大开,改进实验配方和烧成制度,实验大获成功。看到学生们在实验室经过一次次探索,实现了自身的成长,付江盛在感到欣慰的同时,也更坚定了实验工作者的初心与使命感。

在实验室筹备阶段,付江盛积极遵照上级工作安排,先后作为负责人、重要参与人员建立学院计算机实验室、材料物理实验室。从全中心的实验室的布局规划、仪器设备品种型号规格的选择,到教学安排,付江盛始终亲力亲为,以“耐心、细心、恒心”化解难题,见证了实验室从无到有的全过程。

付江盛不仅认真教学,还积极投身于科研活动和教材编写。他主持省级教改重点项目,编写实验教材,努力将科研与工作积累转化为教学资源。例如,在《计算机在材料科学中的应用实验指导书》编写中,他精心组织内容、广泛调研文献,对实验程序反复调试,最终完成编写任务。付江盛说,“编写教材就是绘制自己动态更新的认知相图”。他认为,编写教材就是结合学校的实际将知识打包,帮助学生在有限的时间内学到更多知识。科研和教学的工作性质看似不同,实则构成知识生态循环——科研是能量输入,教学是代谢转化,两者协同实现增值输出。

(图为付江盛校任校庆110周年窑火传递活动护跑手,右一为付江盛)

付江盛常把党员比作“星火”,既要在教学科研攻坚中躬身践行真理之光,更要点燃整片炬火照亮前行之路。从单兵示范到矩阵联动,他以“双融双促”的实践逻辑搭建了党建、育人的双向赋能桥梁。在担任材料学院教工第二支部书记期间,支部工作表现突出,除个人荣誉外,支部连续多年获得学校优秀基层党组织荣誉称号。2020年,付江盛经过组织推举,成为校庆110周年窑火传递活动中的护跑手。接过火炬时,他内心感到无比自豪,“我接过的是教育者最美的时刻,是陶大百年来的文化积淀与传承责任。

我认为,我们每个人要将个人的成长融入到学校的发展中。

在陶大的几十年,我亲历了陶大逐步成长的历程。在前进路上,那些筚路蓝缕的躬身背影,始终以精神的火把照亮历史的转折时刻,陶大人一定能够创造更加辉煌的明天。”